티스토리 뷰

목차

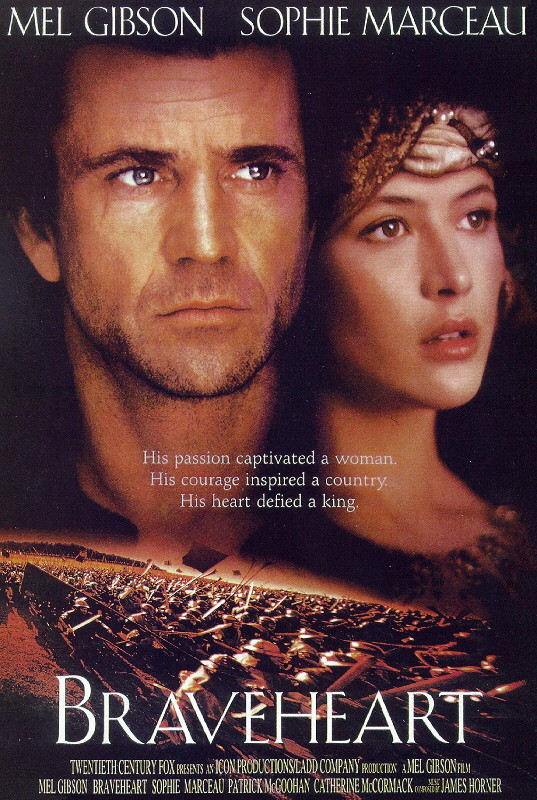

멜 깁슨 감독이자 주연을 맡은 1995년작 <브레이브하트(Braveheart)>는 할리우드 역사영화의 대표작으로 손꼽힙니다. 13세기말 스코틀랜드의 독립투사 윌리엄 월리스의 삶을 극적으로 그려낸 이 영화는 전 세계적으로 흥행에 성공했을 뿐만 아니라 아카데미 5관왕의 쾌거를 이루며 비평적 성공도 거머쥐었습니다. 그러나 이 영화는 동시에 역사적 고증의 정확성 부족이라는 비판에 시달리기도 했습니다. 이러한 모순 속에서 브레이브하트는 대중의 공감과 감동을 끌어내며 시대를 초월한 고전이 되었습니다. 이번 리뷰에서는 브레이브하트를 사례로 하여 실화 기반 역사영화가 흔히 마주하는 고증의 오류와 영웅 신화화 그리고 감정 중심 편향이라는 세 가지 한계를 어떻게 예술적으로 극복했는지를 상세히 분석해 보겠습니다.

고증의 오류 설득력으로 메우다

역사적 인물을 다룬 영화는 언제나 사실의 정확성과 이야기의 재미 사이에서 줄타기를 해야 합니다. 브레이브하트 역시 이 함정에서 자유롭지 않습니다. 첫 번째 오류는 윌리엄 월리스의 출신과 배경입니다. 영화는 그를 가난한 평민 출신으로 묘사하며 스코틀랜드 민중의 자발적인 지도자로 그려냅니다. 하지만 실제 역사에서 월리스는 귀족 계급 출신으로 당시 복잡한 정치 게임에도 적극적으로 참여한 인물입니다. 이는 단순한 생략이라기보다 의도된 설정이라 할 수 있습니다. 평민 영웅 서사는 관객의 감정 이입을 더 쉽게 유도하기 때문입니다. 또한 영화 속 이사벨라 공주와의 로맨스는 역사적으로 거의 불가능한 관계입니다. 영화의 시간대 당시 이사벨라는 겨우 10살 정도의 나이였고 월리스가 처형되었을 무렵 잉글랜드에 도착조차 하지 않았다는 설이 강합니다. 그러나 멜 깁슨은 이 인물을 이야기의 전개상 감정적 연결 고리로 활용했습니다. 고증은 희생되었지만 감정적 효과는 극대화되었습니다. 이처럼 브레이브하트는 역사적 사실을 기반으로 삼되 그 자체에 구속되지 않고 극적인 감정 전달을 우선시합니다. 이 점에서 중요한 질문이 생깁니다. '과연 실화 기반 영화는 어느 정도까지 사실을 왜곡할 수 있는가?' 이에 대한 명확한 기준은 없지만 일반적으로는 사실을 왜곡해도 진실을 전달한다면 영화로서 존재 가치가 있다는 견해가 힘을 얻고 있습니다. 멜 깁슨은 정확한 연표나 인물의 배경보다는 자유를 향한 집단 감정과 저항 정신을 핵심 메시지로 삼고 영화의 방향을 설계했습니다. 결과적으로 영화는 역사학자들에게는 비판을 받았지만 일반 관객에게는 현대적 의미의 자유라는 가치를 전달하는 데 성공합니다. 이렇듯 브레이브하트는 고증의 한계를 안고도 이야기적 설득력과 정서적 강도로 그 약점을 충분히 상쇄한 영화로 평가받습니다.

신화화된 캐릭터

영화 속 윌리엄 월리스는 인간이라기보다 이념을 상징하는 존재입니다. 그는 대중적 서사의 전형적인 영웅 모델을 따릅니다. 가난하지만 당당하고 사랑하는 여인을 위해 투쟁하며 결국에는 죽음을 마주하되 두려움 없이 맞서는 인물. 이런 전형성은 오히려 인물의 입체성과 복합성을 지우고 신화화의 길로 나아가게 합니다. 문제는 이러한 신화화가 역사적 인물의 실체를 왜곡할 수 있다는 점입니다. 현실의 월리스는 정치적 협상을 시도하기도 했으며 귀족들과의 갈등 속에서 순수한 저항자로만 볼 수 없는 다면성을 가진 인물이었습니다. 하지만 영화는 이 모든 회색지대를 지워버리고 오로지 흑백의 구도 속에 인물을 배치합니다. 월리스는 자유의 수호자이며 잉글랜드는 악의 세력으로 단순화됩니다. 그러나 이 신화화 전략은 관객에게 명확한 정서적 기준을 제시해 준다는 점에서 효과적입니다. 대중은 현실보다 이상에 감동하며 실제보다 상징에 매혹됩니다. 특히 “They may take our lives, but they’ll never take our freedom!”이라는 대사는 실존 인물 윌리엄 월리스가 했는지는 불확실하지만 집단적 감정을 하나로 묶는 상징어로 작동합니다. 이처럼 역사영화는 사실에 충실한 인간형보다는 시대정신을 담은 아이콘을 통해 더 넓은 공감을 얻을 수 있습니다. 브레이브하트는 월리스를 통해 한 인간의 이야기가 아니라 민족과 국가의 자유를 향한 투쟁 서사로 확장시킵니다. 이는 픽션과 논픽션의 경계에서 탄생한 신화적 리얼리즘이라고 볼 수 있습니다.

감정 중심의 연출

브레이브하트가 오랜 시간 동안 명작으로 회자되는 가장 큰 이유는 바로 감정 중심의 연출력입니다. 이 영화는 전투 장면과 고문 장면 그리고 일상 속 대화 장면까지 모든 장면을 통해 감정의 리듬을 구축합니다. 특히 멜 깁슨의 연출은 카메라 워크와 음악 그리고 시선 처리 등을 통해 극한의 감정 몰입을 유도합니다. 대표적으로 고문 장면과 자유를 외치는 장면입니다. 이 장면은 현실적인 고증 여부와는 상관없이 관객의 감정을 가장 강하게 자극합니다. 배우의 눈빛과 음악의 고조 그리고 카메라의 클로즈업은 한 인간의 절규를 민족의 외침으로 승화시킵니다. 이는 단지 극적 장치가 아닌 감정의 축적이 만들어낸 절정의 순간입니다. 또한 제임스 호너의 OST는 이 영화의 감정을 완성하는 또 하나의 주인공입니다. 슬픈 피리 소리와 중세풍 선율은 역사극이라는 장르의 무게감을 유지하면서도 감정을 은근하게 끌어올립니다. 음악이 장면의 감정을 먼저 이끌고 시각적 연출이 뒤따르며 감동을 증폭시키는 방식은 이 영화가 단순한 블록버스터가 아니라 감정 서사의 예술영화로도 평가받는 이유입니다. 더불어 깁슨은 전투 장면을 전술보다는 감정의 해방으로 연출합니다. 전투의 전략적 구조는 생략되며 대신 병사들의 눈빛과 소리 그리고 떨리는 손과 땀방울이 강조됩니다. 이러한 디테일은 관객이 그 시대에 참여하고 있다는 몰입감을 제공하며 전쟁의 추상적 공포가 아닌 인간의 생생한 고통으로 전달됩니다. 이러한 감정 중심 연출은 브레이브하트가 역사적 논란을 넘어서 대중적 성공을 이룬 원동력이 되었고 결국 사실의 불완전함을 예술적 몰입과 감동으로 극복해 낸 모범 사례로 남게 됩니다.

진실을 말하는 것이 역사의 전부는 아니다

실화 기반 영화는 언제나 논란의 대상이 됩니다. 사실과 허구 사이의 경계에서 감독은 끊임없이 줄타기를 해야 하고 관객은 언제나 진짜와 가짜를 가려내려 합니다. 하지만 영화는 결국 감정의 예술입니다. 그 이야기가 사실이냐 아니냐 보다 우리가 그 이야기를 통해 무엇을 느꼈고 어떤 가치에 공감했는가가 더 중요합니다. 브레이브하트는 고증을 일부 포기했지만 자유와 희생 그리고 용기라는 본질적 감정의 진실을 강렬하게 전달했습니다. 그래서 이 영화는 역사학자에겐 논란의 대상일지 몰라도 대중에겐 여전히 영혼이 흔들린 영화로 남습니다. 역사영화는 때때로 과장과 왜곡을 허용하더라도 결국 사람의 마음을 움직이는가가 그 예술적 기준이 됩니다.